L’impitoyable darwinisme du progrès automobile a parfois ménagé d’incroyables survivances. En témoigne Bristol Cars qui a manufacturé jusqu’au début de ce siècle d’étranges GT de luxe en total décalage avec la marche du monde. C’est au volant de la Blenheim 3, la dernière des V8 de la marque, que j’ai tenté de percer le mystère…

Texte : Laurent Berreterot – Photos : Bristol Cars et Laurent Berreterot

Des voitures-fossiles, il s’en fabriquait encore pas mal au seuil de ce siècle. Citons la Morgan, le Land Rover Defender ou le Mercedes G-Wagen bien connus mais aussi le London Taxi Fairway, la Tatra T700 à l’Est, la Ford Crown Victoria (voir Youngtimers n°122) outre-Atlantique ou l’Hindustan Ambassador en Inde. Ces accidents de l’évolution, nombre d’entre nous les ont découverts dans le Tour du monde de l’insolite proposé chaque année par l’Auto-journal spécial salon. Toutefois, aucune de ces curiosités ne possédait l’attrait énigmatique de la Bristol Blenheim. Pensez-donc, un coupé suranné à V8 américain, vendu sans publicité pour plus cher qu’une Ferrari par une firme ne possédant qu’un seul point de vente au monde, à Londres, cela ne manquait pas de pittoresque ! L’exclusivité de la marque, que l’on disait prisée des lords anglais, et le manque d’informations précises sur la puissance des moteurs ou le niveau réel de la production, forcément anecdotique, ne pouvaient, en ces temps pré-Internet, que nourrir les fantasmes des chasseurs de licornes…

C’est pourtant de façon très rationnelle que la Bristol Aeroplane Company (BAC) s’est lancée dans la fabrication d’automobiles, en 1946. Le conflit fin terminé, il a bien fallu anticiper la chute des commandes militaires. Afin d’économiser de longues études, l’avionneur obtint la licence de fabrication des BMW 326, 327 et 328 d’avant-guerre via ses accords avec Frazer-Nash, importateur exclusif de la marque bavaroise au Royaume-Uni. De fait, la première Bristol, la 400, combine le châssis de la BMW 326, le 6-cylindres 2 litres de la 328 victorieuses aux Mille Miglia 1940, et une carrosserie inspirée du coupé 327, autant de purs-sangs mécaniques pour l’époque. Elle en conserve d’ailleurs les fameux naseaux et les voiles de roue ajourés.

Les modèles suivants, tous numérotés à partir de 401 en augmentant de un à chaque évolution, s’en émancipent par leurs silhouettes très aérodynamiques (401 à 403) voire avioniques (404 à 407) où pointe un pragmatisme formel, un usage de l’aluminium (sur structure Superleggera) et un niveau de qualité très aéronautique. Toutes émanent d’ailleurs du crayon de Dudley Hobbs, un ingénieur issu de l’aviation comme presque tous les employés de Bristol Cars à l’exception notable de Syd Lovesy, le premier et dernier directeur de l’usine (il ne l’a quittée qu’à sa fermeture, en 2011 !). Celui-ci prétendait non sans humour être le seul dans la maison à disposer des compétences d’ingénieur dans la construction d’automobiles…

Les prix pratiqués, équivalents à ceux d’Aston Martin, destinent les Bristol à une élite, tandis que leurs brillants moteurs trouvent de beaux débouchés en sport et compétition : Cooper, Lister, AC, Arnoldt, etc. A Paris, André Chardonnet, qui tient boutique boulevard Kléber, vend des Bristol au gratin de la capitale et compte notamment Georges Pompidou parmi ses clients…

La division automobile de Bristol s’autonomise dès 1960 lorsque la société mère fusionne avec d’autres compagnies nationales pour former British Aircraft Corporation, ancêtre de Bristish Aerospace. Un acteur-clé, Anthony Crook, entre alors au capital. Ex-lieutenant de la Royal Air Force, ce truculent personnage s’était lancé juste après la guerre dans une carrière de pilote, principalement au volant d’une Cooper-Bristol avec laquelle il a d’ailleurs couru en F1. Obligé de raccrocher prématurément le casque en 1954, il est ensuite devenu concessionnaire automobile pour Zagato, Simca et… Bristol. Ses contacts avec la maison-mère américaine de Simca ont facilité l’obtention du V8 small block de 5,2l fabriqué par Chrysler Canada ainsi que de la boîte automatique Torqueflite à 3 vitesses, en alternative à une augmentation de cylindrée du 6-cylindres BMW à boîte manuelle, jugée trop coûteuse. A l’époque, l’Amérique fournit des chevaux vapeurs à bon compte à bien des constructeurs artisanaux. A la clé, un doublement de puissance de la 406 à la 407, première Bristol à atteindre les 200 km/h en 1961…

Anthony Crook rachète les parts restantes de l’entreprise en 1973 et devient pour un quart de siècle Monsieur Bristol à lui tout seul. Aux commandes de son Socata Minerva, il fera pendant des années la navette entre l’usine Bristol, située sur l’aérodrome de Filton, berceau britannique de Concorde, à son unique point de vente du 368-370 Kensington High Street, à Londres. Indifférent aux artifices de la communication moderne, il considère qu’ « un essai de la voiture suffit à convaincre les sceptiques » et traite directement avec sa clientèle de fidèles tout en gardant à distance les journalistes. Il n’hésite pas à réaliser lui-même le test du pneu qui explose à plus de 200 km/h ou à monter dans le coffre de ses voitures pour en démontrer la contenance. Rester à taille humain lui réussit durablement quand d’autres fabricants d’hybrides euro-américains comme Facel Vega, Jensen ou Monteverdi s’éteignent, mais le vieux châssis BMW, étroit et long, donne des proportions étranges aux derniers modèles. En 1975, le semi-cabriolet 412, taillé à la serpe par Zagato, est aussi excentrique que le coupé 603, lancé l’année suivante, est quelconque d’aspect avec son profil de grosse Ford Escort MkII. Bristol étonne encore en dévoilant en 1980 la première voiture anglaise turbocompressée, la Beaufighter, une ex-412 inaugurant l’usage des appellations d’avions Bristol, alors qu’en 1982, la 603 prend le nom de Brigand ou de Britannia, selon que son V8 Chrysler 5,9l soit suralimenté ou non. Monsieur Bristol a beau jeu de vouloir « limiter la production pour ne pas compromettre la qualité », les clients se raréfient et, faute de moyens, la marque, qui n’est plus commercialisée qu’au Royaume-Uni, s’assoupit peu à peu…

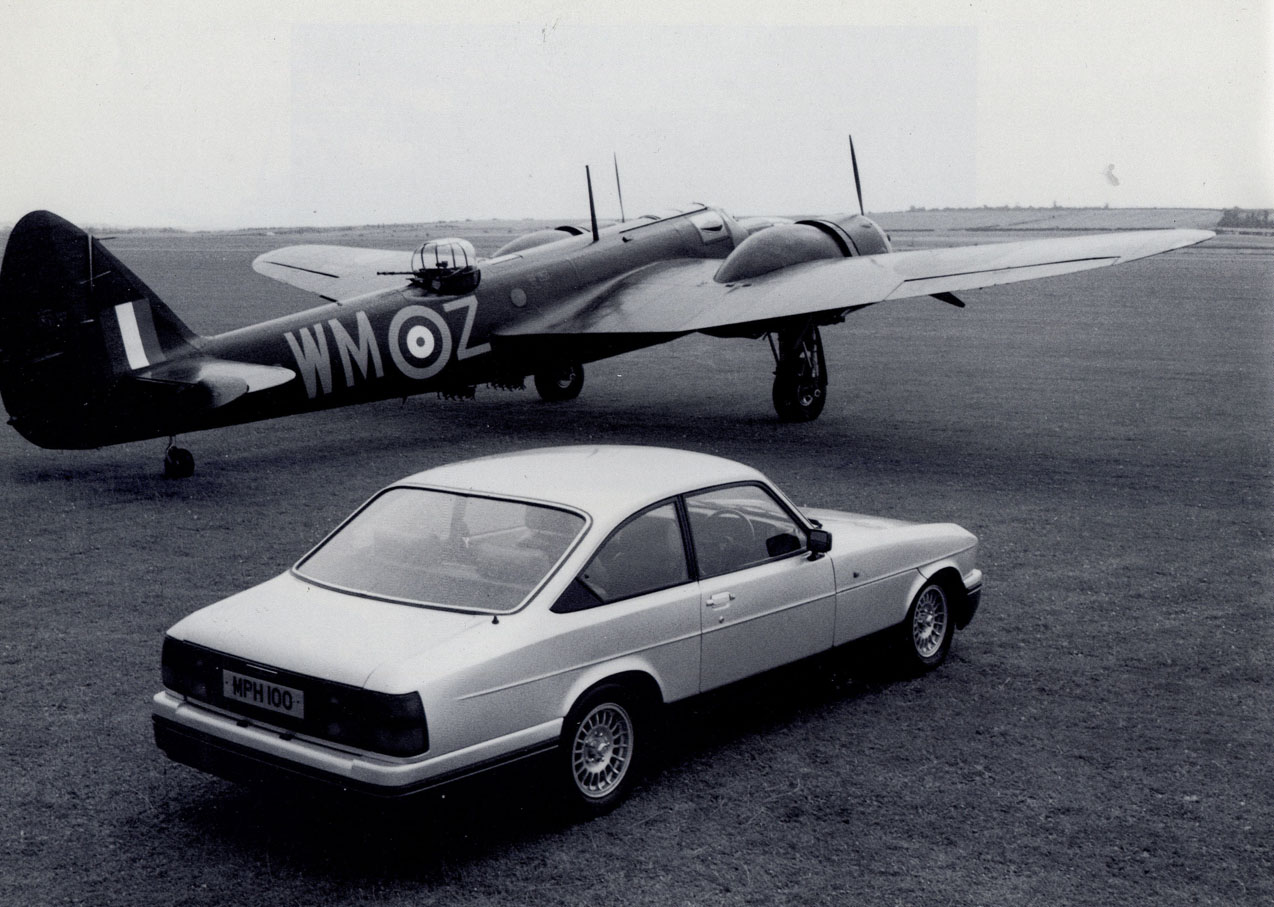

Lorsqu’en 1993, Anthony Crook présente la Blenheim sur le tarmac de Filton (qui sert aussi de piste d’essai), son usine toute proche ne vit plus guère que de l’entretien et de la restauration des anciennes Bristol. « C’est la dernière voiture que je peux financer moi-même, confie-t-il à propos de la Blenheim. Je ne suis pas indestructible même si mes voitures le sont ». Baptisé du nom d’un bombardier de la seconde guerre mondiale, le « nouveau modèle », désormais unique, n’est qu’une Britannia restylée désormais dotée de l’injection électronique et d’un quatrième rapport de boîte automatique. La voiture de présentation, immortalisée en compagnie du seul Bristol Blenheim en état de voler, et que vous avez peut-être découverte comme moi dans Rétroviseur ou l’Auto-journal en 1994, résulte d’ailleurs de la modernisation d’une Britannia de 1983 !

A 107.000 livres Sterling, soit à peine moins cher qu’une Aston Martin Virage ou une Bentley Continental R, la Blenheim ne rencontre aucun succès, mais c’est grâce à elle que le monde a redécouvert Bristol. Et cette singulière manufacture va connaître une vogue inattendue en 1998 lorsque, après le passage sous pavillon étranger de Rolls-Royce et Bentley, Bristol devient le seul représentant de l’automobile de prestige à capitaux britanniques. Belle ironie compte tenu des racines germano-américaines des Bristol V8 ! La production reprend vraiment avec la Blenheim 2, lancée en 1998, et surtout la Blenheim 3, qui suit dès 1999. Un nouvel investisseur, Toby Silverton, a entre-temps rejoint Tony Crook en 1997. Il lui rachète ses parts restantes en 2002. Malgré la mise en chantier d’un tout nouveau modèle, la Fighter, au demeurant très différent de la Blenheim, Silverton ne saura pérenniser l’affaire, acculée à la faillite en 2011, mais c’est un autre sujet…

Mon goût des licornes m’a conduit a poursuivre les Bristol Blenheim jusque dans leur pays d’origine, afin d’inventorier leurs immatriculations et leurs numéros de châssis, tel un archéologue automobile. Je peux vous dire que les volumes produits sont très inférieurs aux « pas plus de trois par semaine » revendiqués par Bristol dans les années 1960. Tout révéler aujourd’hui serait cruel pour la légende de ce monstre du Loch Ness mécanique, aussi je ne vous parlerai que de « WV 52 FFU », une Blenheim 3 immatriculée pour la première fois le 17 octobre 2002. Absolument unique, sa combinaison de couleurs mariant carrosserie bleue ciel et cuir noir prend le contre-pied de ses homologues, souvent sombres de l’extérieur et claire à l’intérieur.

Les journalistes les plus polis ont qualifié l’esthétique de la Blenheim de « discrète » ou de « non ostentatoire ». Hélas, elle ne ressemble plus à une Saab pour aristocrate comme les 401 à 403, peut-être les plus jolies des Bristol. En tournant autour, le regard se heurte à la verticalité brutale des flancs et des fenêtres, comme si l’auto n’avait été dessinée que dans deux dimensions. Monsieur Crook n’a tout bonnement pas eu les moyens de financer une carrosserie trop complexe à fabriquer. La seule coquetterie de style réside dans la dissimulation de la trappe à carburant sous une trappe triangulaire à l’extrémité de la seconde vitre latérale. Dudley Hobbs, le styliste, n’a pu s’affranchir non plus des contraintes d’un châssis étroit et long datant de Mathusalem. De profil, on est surpris, par le déséquilibre entre le porte-à-faux arrière, immense, et celui de l’avant, quasi inexistant. Il y a une bonne raison à la position très avancée de l’essieu frontal puisque depuis la 405, la roue de secours loge verticalement sous l’aile avant gauche, celle de droite dissimulant le servofrein et la batterie. Une façon de rassembler les masses non suspendues à l’intérieur de l’empattement tout en facilitant la manutention. Pragmatisme aéronautique ?

Les tentative de modernisation de cette base rationnellement justifiable ont fait plus de mal que de bien. La Blenheim se distingue des 603, Britannia et Brigand, par son masque de calandre à quatre phares circulaires au lieu de deux rectangulaires, ses pare-chocs boucliers ceinturant la totalité des bas de caisse et sa malle agrandie. Celle-ci reçoit un panneau arrière fumé de Vauxhall/Opel Senator B. L’auto chaussant des roues de 15 pouces, selon la norme des années 1970, le résultat est aussi auguste, vu de trois quart arrière, qu’un éléphant assis sur toute une petite bicyclette… On a tenté d’alléger cet ensemble bien massif en incurvant la section du capot de la Blenheim 3, une opération complexe facilitée par la fabrication manuelle. Bristol a en effet été la dernière manufacture de luxe à faire marteler l’intégralité de ses carrosseries sur un bâti de bois selon une technique ancestrale de tôlier-formeur que même Rolls-Royce a fini par abandonner, en 1991…

Le claquement mat de la portière n’a d’équivalent, dans la production automobile de 2002, que chez des dinosaures tels que les Land Rover Defender ou Mercedes Classe G. A bord, on prend place à une altitude aristocratique derrière un joli volant portant l’emblème émaillé de la ville de Bristol et dans de somptueux fauteuils en cuir tout à fait conformes à ce qu’Anthony Crook appelait un « businessman’s express ». Les passagers arrière ont droit à de généreux accoudoirs des deux côtés. Les contre-portes tendues de cuir comportent chacune un cendrier éclairé. Le poste de conduite, plus ancien encore que la carrosserie, n’a pas beaucoup changé depuis le modèle 411 de 1969. Et il n’y a pas lieu de s’en plaindre. La nacelle d’instrumentation typiquement Bristol rassemble toujours les différents compteurs à bonne vue du conducteur et, depuis la Blenheim 2, l’autoradio prend place au sommet de la planche de bord, comme sur une Venturi, de façon à quitter le moins possible les yeux de la route. Rien à voir avec l’ergonomie dispersée d’une Bentley pré-Volkswagen !

La traditionnelle ébénisterie cohabite ici avec le plastique noir des bouches à air circulaires et des vieux boutons-basculeurs portant le nom de leur fonction en anglais plutôt qu’en langue des signes. Un interrupteur, une fonction ! Comme dans les années 1950, la boîte à gant s’ouvre au moyen d’une kitschissime tresse de cuir. Une breloque similaire maintient le couvercle horizontalement ouvert. Le module d’air conditionné, qu’Anthony Crook n’affectionnait guère, semble rajouté à la va-vite. Juste en dessous, le sélecteur de vitesse de Chrysler période bio-design, propre à la Blenheim 3, tombe comme un cheveu sur le pudding. Du reste, le dilettantisme des assemblages et des alignements a de quoi questionner la « précision aéronautique » revendiquée jadis par Bristol… C’est là le travail de l’artisan, mais pas celui, lisse et bien dressé, que les Allemands exhibent sur papier glacé et montrent à leurs touristes industriels dans leurs usines-clinique. Non, la Blenheim, on sent qu’elle a été faite par John, un vieux de la vieille aux mains caleuses qui n’est pas du genre à enfiler des mouches pour dire qu’on l’emmerde. John, il bosse sur un établi en bois au fond d’un sombre atelier de brique qu’égayent quelques calendriers fripons. A la pause, il fait infuser son sachet de Twinings dans sa vieille théière qui en a vu d’autre en discutant du contenu du Sun avec ses collègues. Et après le travail, John s’en va au pub vider sa pinte de ale entre deux parties de fléchettes. Et voilà, vous voulez aussi sa photo ?

Le V8 Chrysler déchire le silence dans un grondement bourru. Je me sens comme Max au volant de la dernière Interceptor. La dernière des V8 au royaume des voitures grille-pain, un rôle de prédilection pour la Bristol ! Avec le temps, certains de ses anachronismes sont devenus des atouts puisque la Blenheim est aussi longue qu’une Bentley Continental GT mais aussi étroite qu’une Golf V. La minceur des montants de toit garantit également un champ de vision que l’on avait oublié. Bien entendu, Bristol a maintenu la tradition de la « puissance suffisante » également abandonnée par Rolls-Royce. Donné pour 241 ch sur une Jeep Grand Cherokee LX, le small block Chrysler Magnum de 5,9 litres développe ici une puissance mystérieuse que certains estiment (sans savoir) à 300 mammouths-vapeur. Ce qui placerait le V8 américain au niveau de la concurrence de Crewe et de Newport Pagnell. Le turbo équipant la Beaufigther et la Brigand a bel et bien disparu. L’accélération a la progressivité tranquille mais le bourdonnement stimulant du British Bulldog me donne l’impression de conduire une Aston Martin à l’altitude d’une Bentley, une synthèse fort délectable qui a toujours été le créneau de Bristol. L’éternelle “boîtauto” Chrysler n’usurpe pas sa réputation d’extrême douceur, de sorte que, parvenu sur autoroute, le couple aidant, on a l’impression de conduire une sorte de locomotive infatigable à des régimes de gros diésel.

Et sur le réseau secondaire ? Malgré un tangage forcément daté, le comportement m’a paru presque moderne. Si la châssis dérive effectivement toujours de celui de la BMW 326, les britanniques l’ont tout de même bien amélioré en installant à l’arrière un parallélogramme de Watt, en 1958, ou en remplaçant la lame transversale du train avant par des ressorts hélicoïdaux et des triangles, en 1961. Le gigantesque empattement a aussi ses vertus, tout comme la bonne répartition des masses. La direction à recirculation de bille assez directe (3 tours entre butées) m’a en outre surpris par sa précision et sa douceur, là où le dispositif à crémaillère de la Continental R ne m’avait manifesté qu’un flou désagréable. Et je n’ai pas eu l’impression de mener une voiture si lourde. L’effet sans doute de la carrosserie en aluminium, responsable d’un poids relativement modéré de 1,7 tonne, à comparer aux 2,4 tonnes de la Bentley ! En revanche, l’essieu arrière rappelle sèchement sa rigidité au premier passage dégradé. Par ailleurs, la pédale de frein à la course un brin démesurée n’a pas le mordant d’une commande moderne. Va-t-elle freiner ? Oui, elle freine, mais gare au blocage car évidement, il n’y a ni ABS, ni airbag ni autre foutaise. En Bristol, on meurt en gentilhomme. Toutefois, Anthony Crook, qui avait une foi inébranlable en l’indestructibilité de son châssis séparé, déclara un jour que seulement trois conducteurs avaient trouvé la mort au volant d’une Bristol depuis les débuts de la marque…

La Bristol Blenheim constitue l’aboutissement quelque peu décadent d’une lignée de GT euro-américaines qui a eu sa pertinence durant les Trente Glorieuses à la grande époque des Facel Vega, Jensen, Iso Rivolta et autres Monteverdi. Encore produite – au compte-goutte – au début de ce siècle, elle adresse aujourd’hui un bras d’honneur plein de panache à tout ce que nous détestons dans l’automobile moderne et reste le choix de prédilection d’érudits excentriques tels que le journaliste L.J.K. Setright, aujourd’hui disparu. Au-delà d’un certain snobisme, cette voiture hors du temps possède encore quelques atouts insoupçonnés. A commencer par celui de concilier l’exotisme d’une GT anglaise artisanale avec la simplicité d’entretien d’une mécanique rustique. Son esthétique indéfinissable vous garantira en outre l’indifférence de vos concitoyens et éloignera les envieux. Pour vivre heureux, vivons cachés !

0 commentaires